événement 22 Mai 2025

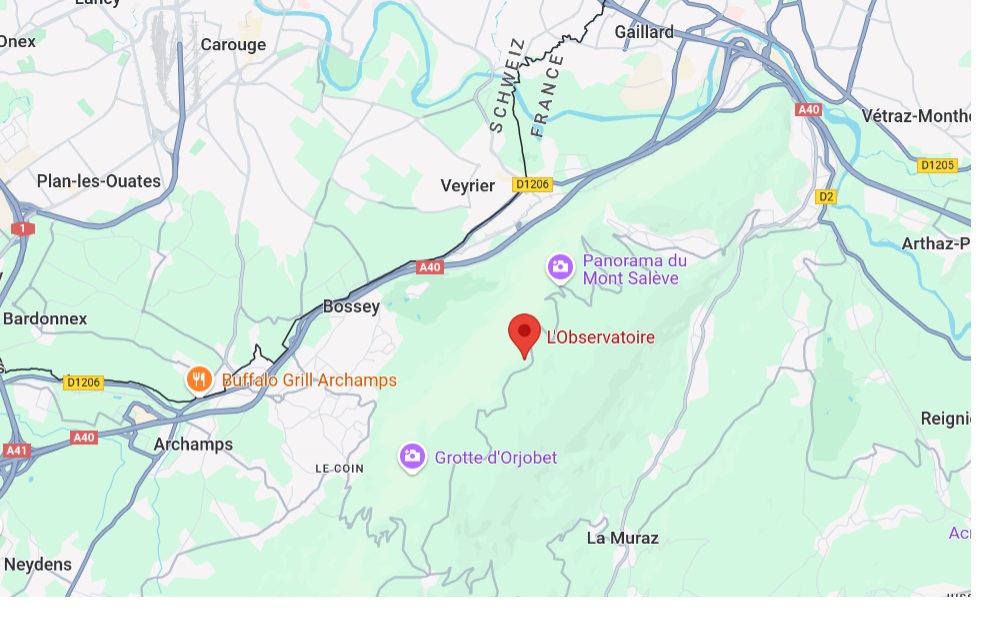

JEUDI, 22 MAI 2025 | Observatoire du Salève, France

Incendies en forêt : quels risques, quelles préventions dans le bassin lémanique ?

Le risque d’incendies de forêt, en raison des changements climatiques et des changements d’utilisation du territoire, s’est étendu à des régions qui n’étaient pas ou peu touchées auparavant. Le Forum Forestier Lémanique (FFL) a ouvert la discussion sur une série de questions interrogeant les implications de l’augmentation de ces risques, pour les acteurs de la forêt de notre région. Nous les reprenons dans la tentative de synthèse qui suit.

Les évaluations de risques d’incendies des forêts et des stratégies de gestion pour y répondre ont été présentées par des professionnels de la forêts actifs en Haute-Savoie ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, puis à l’échelle internationale. Sont intervenus également lors de la table ronde des expert.e.s du canton de Genève et du Syndicat mixte du Salève. Après les cinq présentations et la table ronde, les 59 participant-e-s ont suivi trois ateliers de terrain, facilités par des techniciens de l’Office National des Forêts français (ONF) pour aborder les thématiques de : sensibilité de la végétation ; prévention et sensibilisation auprès du public ; équipements et lutte contre les incendies.

Reprenant les questions posées dans le programme de cette 26ème journée thématique du FFL, nous relevons quelques éléments de réponses.

Les forêts du bassin lémanique sont-elles exposées au risque d’incendies? Et quels sont les espaces forestiers les plus vulnérables?

Les forêts du bassin lémanique sont exposées de manière croissante au risque d’incendies. Différents facteurs, en partie tributaires des changements climatiques, peuvent influencer leur sensibilité. Ils sont liés aux conditions des milieux forestiers ainsi qu’à l’exposition aux facteurs anthropiques (urbanisation, démographie, usages). Concernant les conditions physiques, M. Pardo évoque la règle des 30 qui indique un risque d’incendie de forêt fort : une température de plus de 30 degrés celsius, 30% d’humidité, un vent de 30 km/h et une pente de plus de 30 degrés. Le réchauffement climatique et les événements extrêmes qui l’accompagnent (canicules et sécheresses) exacerbent les risques. En Haute-Savoie, ce sont les forêts de plus basses altitudes et sujettes au vent du sud qui sont les plus exposées. Une cartographie projective de l’évolution des peuplements du Salève, tenant compte de l’augmentation de la température, montre les secteurs où ces risques augmentent.

En France, la cartographie de la sensibilité aux feux de forêts se fait à plusieurs échelles, aux niveaux national, régional et par massif. Le risque d’incendies de forêt est évalué selon que l’aléa menace de causer des dommages à des enjeux définis (avec 5 niveaux d’intensité d’aléas). Les enjeux comprennent des dommages matériels et immatériels, dont des dommages à la biodiversité et aux services écosystémiques. L’équation permettant alors d’estimer le risque ou la sensibilité au feu est : Aléa x défendabilité du territoire x enjeux.

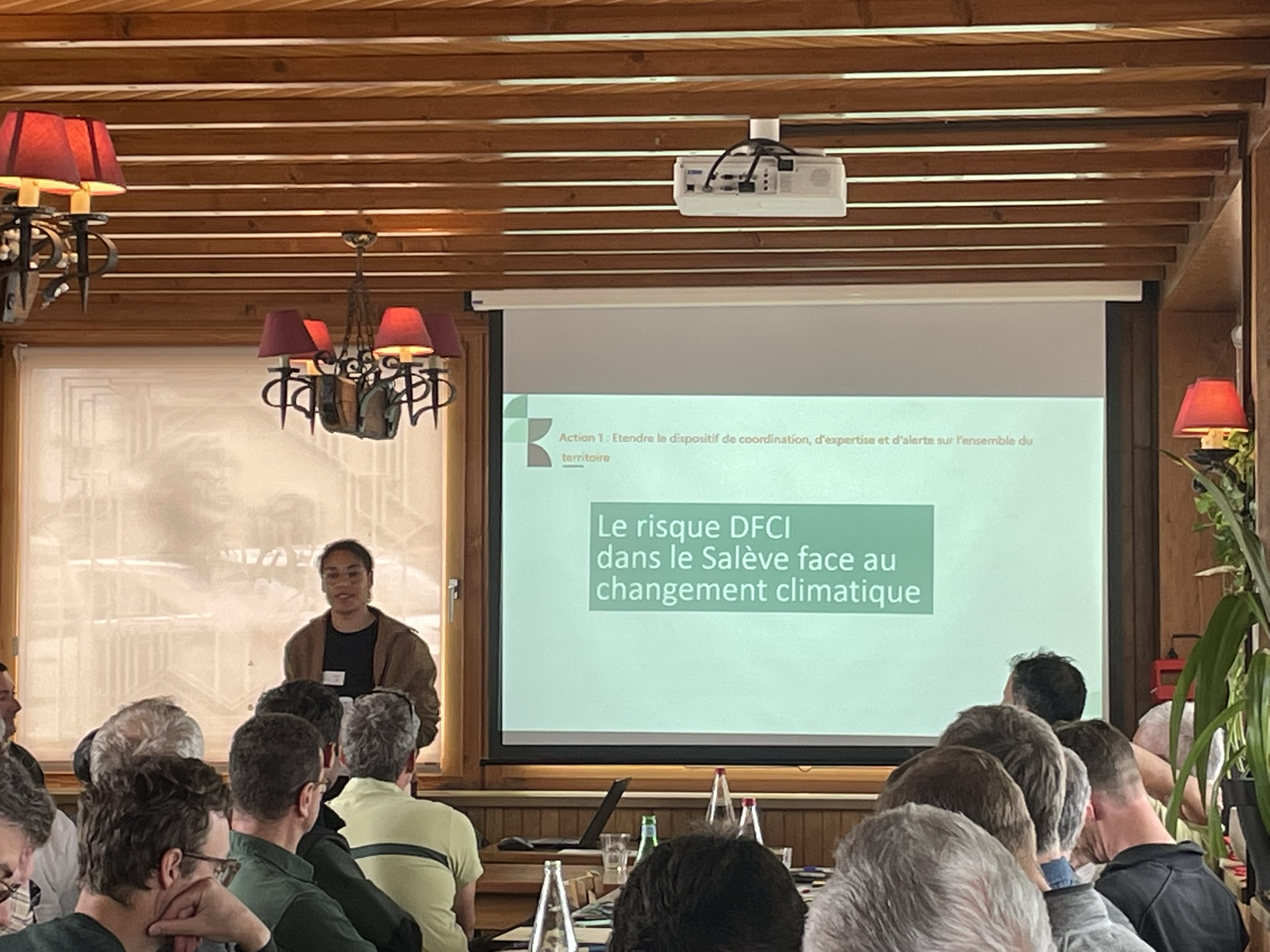

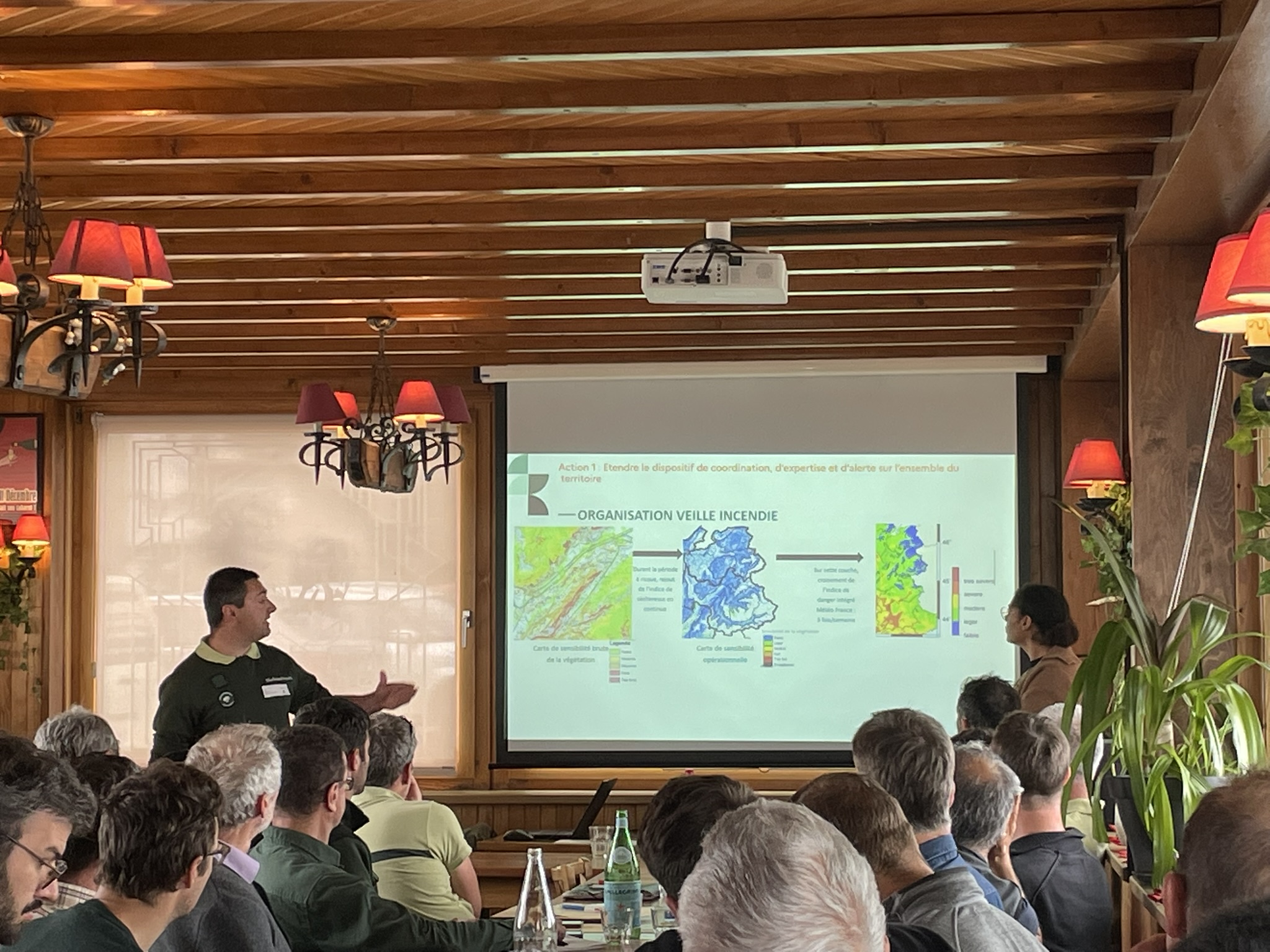

La coordination pour la lutte contre les incendies de forêt est du ressort des départements. L’ONF a mis en place des missions DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie, les communes forestières, le centre national de la propriété forestière, les chambres d’agriculture et la gendarmerie nationale, la forêt privée française et météo France. Les cartes de sensibilité de la végétation, construites sur un indice sécheresse, regroupent les zones par centres opérationnels (de veille du feu et de secours). Puis leurs couches d’informations sont croisées avec les données de météo France pour établir une carte établie selon un indice de danger réflexe, une carte mise à jour trois fois par semaine. Les mesures de prévention sont mises en place par massif. Emilie Ellong Kotto présenta un focus sur le massif forestier du Salève pour sa sensibilité actuelle et une projection à l’horizon 2055 en intégrant les projections de réchauffement climatique et d’évolution des peuplements selon leurs espèces, structures et orientations. Ainsi la sensibilité modérée du massif (niveau 2) va augmenter de 11% à 19% des surfaces forestières d’ici à 2055, de 1% à 5% en niveau 3 (sensibilité moyenne), et 1% de la forêt sera au niveau 4 (sévère), et très ponctuellement un niveau 5 (très sévère).

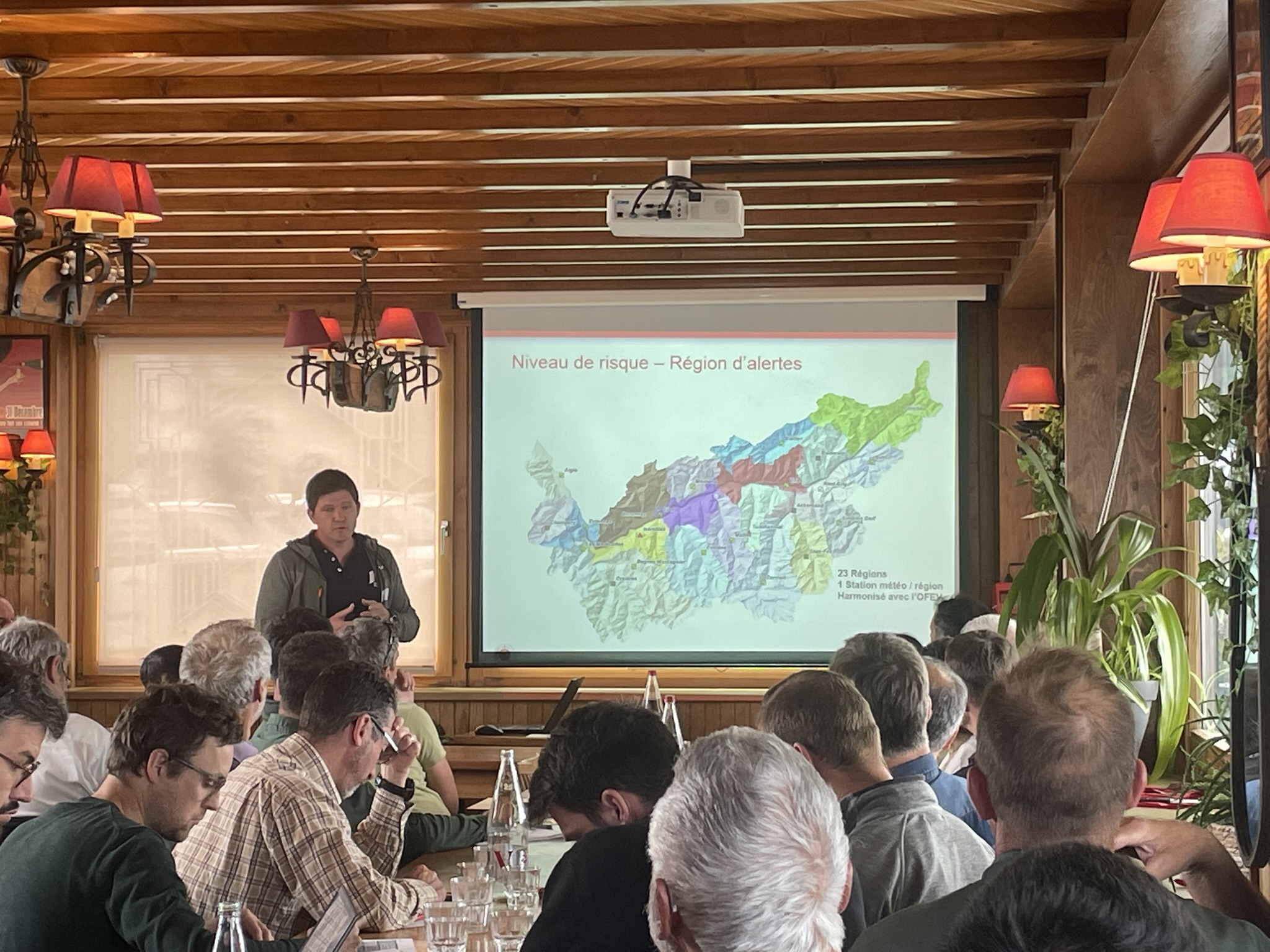

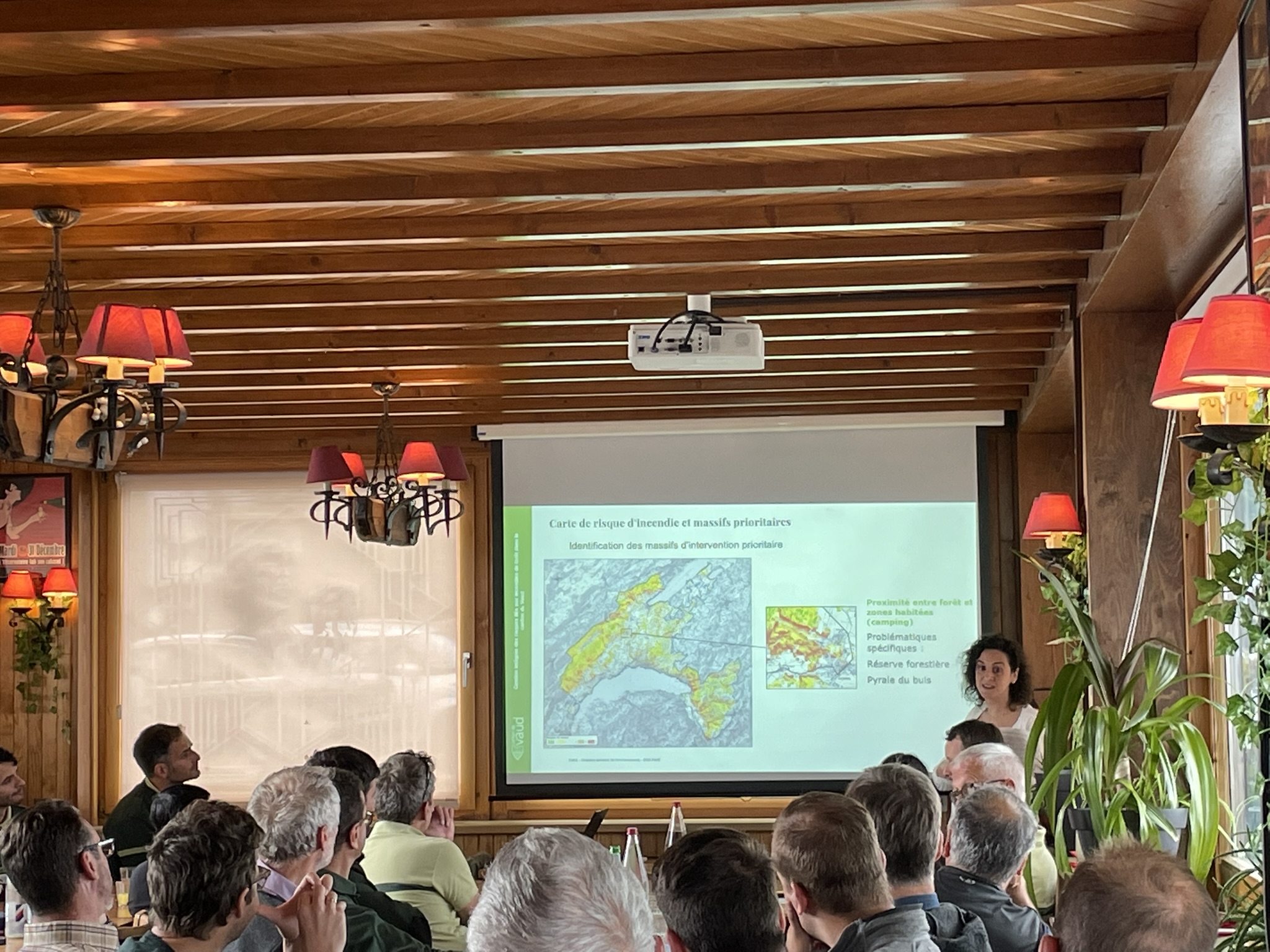

En Suisse, comme en France, la coopération entre les services et les régions est facilitée au niveau national. La Confédération prend la responsabilité d’informer et d’alerter en collaboration avec les cantons du niveau de danger actuel d’incendie de forêt – détaillant les causes possibles du feu, la vitesse de propagation, les caractéristiques du combustible (humus jusqu’aux cimes) et les besoins pour la lutte d’un feu éventuel. Ces informations sont fournies sur la plateforme internet. La cartographie des dangers est remise à jour sur la plateforme Incendi de manière hebdomadaire à l’échelle nationale, avec des niveaux de danger de 1 à 5. Le niveau 5 est atteint lorsque le feu peut se déclarer à n’importe quel moment avec une forte vitesse de propagation, avec des feux extrêmement chauds montant en cimes et à grand échelle (incendie presque impossible à éteindre). Le risque d’incendie est évalué en croisant la sensibilité de la forêt au feu (conditions liées aux infrastructures et usages humains, à la situation topographique et à la végétation) avec la vulnérabilité (les dégâts potentiels directs et indirects causés par l’incendie). Puis ces facteurs sont mis en relation avec les conditions météorologiques (température, vent, humidité) pour identifier aux échelles régionales et celles des massifs les points d’attention prioritaires. Une réunion hebdomadaire de coordination intercantonale fait le point sur le degré de danger incendie et les mesures à entreprendre.

Nous voyons ainsi que les approches françaises et suisses d’évaluation du risque de feux de forêts reposent sur des facteurs similaires.

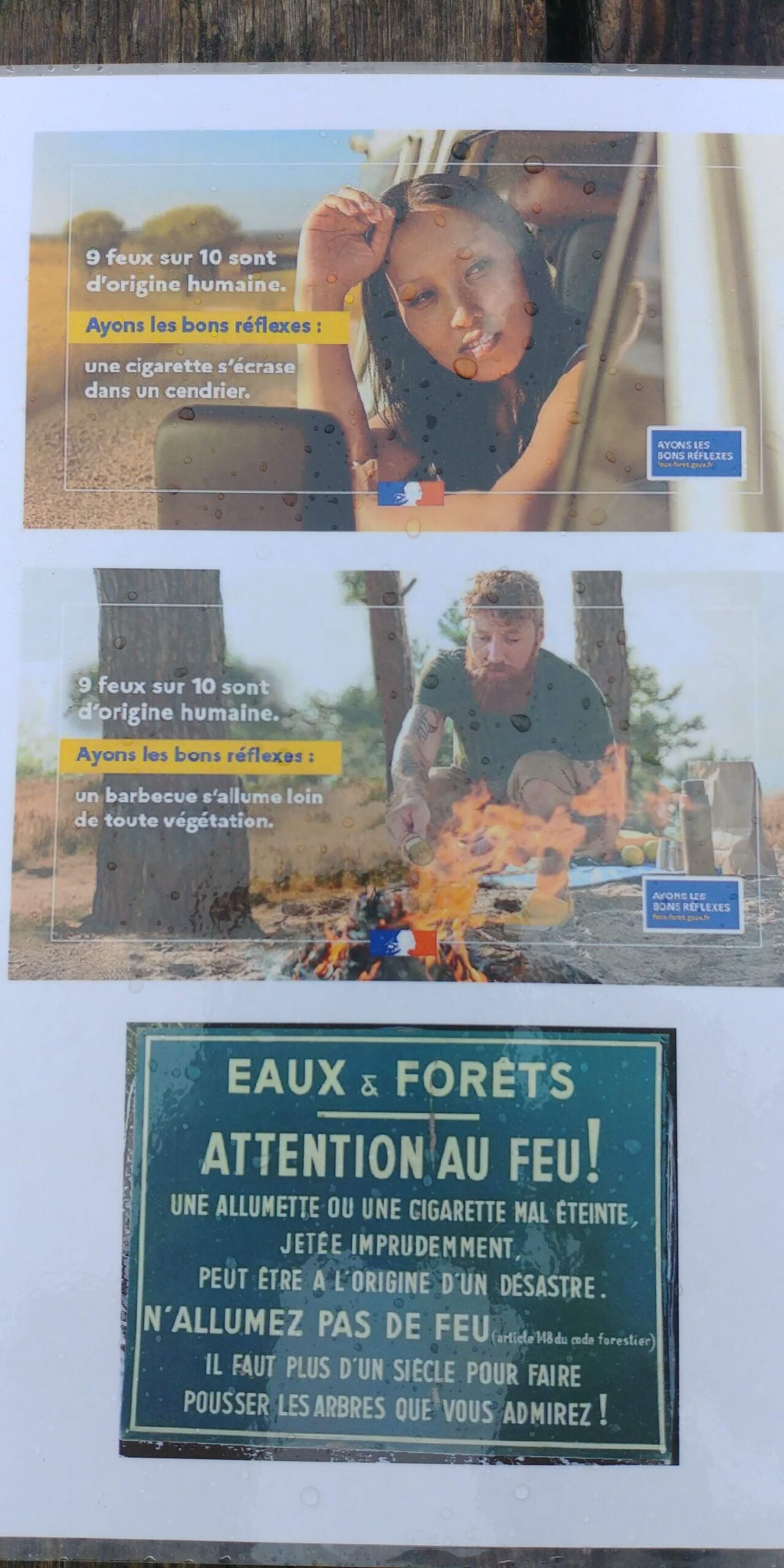

Quels sont les usages et les comportements à risque ? Comment les usagers et riverains de la forêt et de ses abords participent-ils aux risques et aux solutions ?

Les stratégies de régulation et les modes d’information et de sensibilisation des usagers varient selon les cantons, les régions et les départements. Alors que l’humain est généralement considéré comme la cause de 9 incendies sur 10, les facteurs humains varient localement. Il est important d’évaluer les usages et les comportements à risques en fonction de la localisation. Une cartographie des usages et des loisirs permet de cibler les aménagements, dont les places de pique-nique, panneaux présentant la réglementation, actions de sensibilisation par des forestiers, écogardes et autres agents agrémentés. Le Syndicat mixte du Salève a présenté la formation d’écogardes bénévoles qui sillonnent le terrain pour sensibiliser les promeneurs et pique-niqueurs sur le massif. La visite sur le plateau du Salève – où l’on retrouve de nombreux foyers sauvages – montre que l’installation à venir de places à feu autorisées sera une importante mesure de prévention et un bon support de sensibilisation.

Les responsabilités et la coopération entre les divers propriétaires de la forêt (privés, communaux, domaniaux et communs ancestraux) varient entre les pays et les régions. Par exemple, Rocio Amaudruz et Sébastien Levy ont précisé que la Loi forestière vaudoise (art. 69b) impose aux propriétaires forestiers de prendre des mesures pour empêcher tout départ de feu ou/et qu’ils permettent au département d’agir en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Le service prend en charge au minimum de 70% des coûts de ces mesures – le solde étant à la charge de la commune territoriale (en analogie avec les dangers naturels gravitaires). Ces coûts couvrent des actions tant de formation, de matériel, que d’interventions standards ou extraordinaires. Parmi les participants au forum, des représentants d’associations de propriétaires forestiers de Haute-Savoie, de l’Ain et du Valais ont rappelé l’importance de la concertation et de l’entraide dans le développement de ces actions, tenant compte aussi de leur expérience du terrain et de gestion liées au feu et à la maitrise des risques. En Valais, 80% des forêts appartiennent aux bougeoisies et 88% des forêts du canton ont pour fonction de protéger les populations contre les dangers naturels (avalanches – glissement de terrain).

Faut-il faire évoluer la réglementation et comment la faire respecter ?

La réglementation en Haute Savoie est édictée par le code forestier, le code de l’environnement, le code rural et de la pêche et par les arrêtés de la préfecture qui centralisent la régulation en vigueur. Les interdictions concernent tout feu à moins de 200 m de la forêt ou surface boisée, hormis pour les propriétaires. Ainsi l’incinération de déchets végétaux à l’air libre et tout feux en dehors de places de feu autorisées par la préfecture sont interdits. De plus le département interdit entièrement les feux – et ce pour tous, dont les propriétaires, pendant certaines périodes où le risque est élevé. Selon Yann Dilin garde forestier ONF dans la vallée de l’Arve, la réglementation doit d’abord être connue et clairement communiquée, elle ne doit pas nécessairement évoluer, mais son respect nécessite d’avantage de sensibilisation. Un barbecue sauvage au Salève peut entrainer une amende de 135 Euros, mais la répression est parfois moins efficace que la sensibilisation qui peut responsabiliser plus durablement l’usager.

En Suisse, la législation et la régulation des feux est cantonale. Les risques de feux en montagne demandent aussi une attention particulière. En Valais, les règles de comportements concernent principalement les feux en plein air et la prudence demandée aux fumeurs. A noter que les feux en plein air ne sont pas interdits, mais il est encouragé d’utiliser des foyers fixes, de contrôler puis éteindre complètement les feux avant de quitter les foyers. D’autre part, les feux d’artifices ne sont autorisés que sur les sites explicitement autorisés par la commune. Christophe Clivaz et Jean-Marie Putallaz présentent une réglementation nuançant droit et interdiction de faire du feu dans le canton du Valais. Elle repose sur une sensibilisation et responsabilisation omniprésentes des habitant-e-s, qui ne manquent pas d’appeler les secours s’ils observent de potentiels départs de feux.

Quelles actions et gestion sylvicole mettre en œuvre pour prévenir le risque, selon les sites et les enjeux ?

Les actions de prévention sont par exemple du débroussaillage, l’élaboration d’un plan de prévention à l’échelle d’une commune ou d’un village, l’observation sur le terrain, la formation des acteurs locaux, l’aménagement de coupe-feu, de réservoirs d’eau etc.

L’attention est portée d’une part sur le matériel inflammable dans les diverses structures, à la hauteur du peuplement et aux essences présentant plus de risques (par exemple les pins). Le retour d’expérience du Valais concernant la sensibilité liée aux arbres scolytés rèvèle que quand les aiguilles sèches sont encore présentes le peuplement est sensible, mais quand elles sont tombées ces peuplements peuvent contribuer à limiter la propagation du feu (moins de résine notamment).

Quels équipements (desserte, point eau…) privilégier en forêt pour faciliter l’intervention des pompiers ?

Les 185’000 hectares de forêts de Haute-Savoie ont 5000 km de dessertes répertoriées pour l’accès aux secours. Il y a d’autre part une réflexion sur le relief du massif et sur la desserte permettant l’entrée des équipements de prévention et de lutte contre les incendies. Cette dernière représente néanmoins aussi des accès ouvrant les forêts à des visiteurs aux comportements potentiellement risqués. M. Pardo, ONF, soulève le problème de desserte absente à certains endroits – où il faudra un recours aux moyens aériens qui peuvent aussi puiser de l’eau dans le lac (requérent d’ailleurs aussi une coopération transfrontalière). Il est aussi crucial d’équiper le territoire de réservoirs d’eau en suffisance (au moins 10 000 litres par réservoir), en particulier dans les forêts à risques. L’alimentation en eau de ces réservoirs, comme au Salève, peut être difficile, notamment en périodes sèches. L’utilisation d’eaux grises plutôt que d’eau potable peut nécessiter une gestion différenciée à établir avec l’accord et la participation des propriétaires de terrains. L’usage de produits chimiques dit retardants (toxiques, stérilisant les sols) doit être limitée car ils impactent la régénération forestière.

Quelle est la résilience de la forêt après le passage de l’incendie et comment la favoriser ?

Le monitoring et les suivis statistiques des incendies de forêts distinguent les incendies interprétés comme « perturbations », de ceux qui sont évalués en termes de « dégâts » – pour les atteintes aux valeurs (humaines) qu’ils occasionnent. Un suivi international des perturbations forestières dues à des incendies en comparaison avec celles dues à trois autres grands types d’aléas, les extrêmes climatiques, les insectes, et les pathogènes de la forêt, montre qu’en Fédération Russe, en Asie occidentale et en Europe du sud-ouest les incendies sont la majeure cause de « perturbation » forestière. Alors qu’en Europe du nord, ainsi qu’en Europe centrale et de l’ouest, c’est la moins importante parmi les quatre causes de perturbations évaluées. Le 46ème Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestière (mai 2025) s’est penché sur la thématique « forêts, arbres, incendies et changement climatique » et préconise d’intégrer les politiques de gestion urbaine, rurale et paysagère pour renforcer la résilience des forêts. Considérant la région Lémanique, Florian Steierer a relevé l’importance de prévenir d’éventuels dégâts en renforçant la coopération transfrontalière. Il encourage à appliquer l’approche paysagère dans la prévention et les interventions de lutte contre le feu, en couvrant tous les types d’utilisations des terres (y compris les villes) et pour tous les écosystèmes.

La résilience des forêts après le feu dépend de l’intensité, de l’ampleur et de la durée de l’incendie. Mais elle peut aussi dépendre des conditions forestières et des modes de gestion, dont ceux appliqués pour prévenir et lutter contre les incendies. La présence d’espèces indigènes adaptées à la station, ainsi que la diversité des essences et des structures d’âge peuvent favoriser la bonne reprise de la forêt après le passage du feu, si le capital grainier reste disponible (sur place ou proche de la zone sinistrée). Des usages et une gestion forestière qui préservent les sols, les milieux humides et les aquifères, contribuent à la vitalité des forêts et à leur capacité de résister ou de se régénérer après des incendies.

Les discussions avec les participant-e-s de cette 26ème journée du FFL ont relevé l’importance de garder au sein de notre région la mémoire du feu. En Haute-Savoie depuis 5 ans, l’ONF a enregistré cinq grands feux (Bozel 2022, Villargondran 2022, Allèves 2023, Bluffy 2023, Saint Jeoire-Prieuré mars 2025, Montvernier avril 2025). En Suisse, le suivi des feux de forêts a fait l’objet d’un rapport publié par l’OFEV et le WSL : Swissfire. Ce suivi favorise aussi l’analyse de la résilience forestière. Par exemple, 20 ans après l’incendie de Loèche (Leuk, Valais) déclenché en 2003 par un pyroman et emportant environ 310 hectares de forêt de 900m à 2100m d’altitude, un suivi de la végétation démontre une bonne régénération naturelle.

LES INTERVENANTS

Jean-Luc Mabboux – Office National des Forêts – Responsable de l’Unité territoriale du Faucigny.

Jean-Christophe Clivaz – Service des forêts, de la nature et du paysage – canton du Valais.

Jean-Marie Putallaz – Service des forêts, de la nature et du paysage – canton du Valais.

Emilie Ellong Kotto – Office National des Forêts – Agence Savoie Mt Blanc.

Loïc Pardo – Office National des Forêts – Agence Savoie Mt Blanc.

Rocio Amaudruz – Plan climat – Région Nord Etat de Vaud.

Sébastien Lévy – Unité des dangers naturels – Etat de Vaud.

Florian Steierer – Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE).

Edite Peres – Office cantonal de l’agriculture et de la nature de Genève (OCAN).

Frédérique Léonne – Commune de Monnetier-Mornex.

Michael Tissot – Syndicat Mixte du Salève.

Daphné Asse – Office National des Forêts – Technicienne Forestière secteur Salève.

Pierre Paccard – Office National des Forêts – Responsable de l’Unité Territoriale d’Annecy.

Déroulement de la journée

PROGRAMME

Heure | Activité |

|---|---|

09h00-09h30 | Enregistrement : Café-thé |

09h30-09h40 | Jean-Luc Mabboux et président-e FFL : Accueil et mot de bienvenue |

09h40-10h05 | Jean-Christophe Clivaz et Jean-Marie Putallaz : Gestion intégrée du risque incendie de forêt en Valais |

10h05-10h30 | Emilie Ellong Kotto et Loïc Pardo : Étude de vulnérabilité aux incendies de forêt du massif du Salève |

10h30-10h55 | Sébastien Lévy et Rocio Amaudruz : Gestion intégrée des risques liés aux incendies de forêt dans le canton de Vaud |

10h55-11h25 | Pause café |

11h25-11h50 | Florian Steierer : Harmoniser l’évaluation des dommages et des perturbations causés aux forêts – en particulier les incendies – pour mieux les communiquer |

11h50-12h30 | Conférencier-ère-s de la matinée ainsi que Edite Peres, Frédérique Léonne, Michael Tissot. Facilitation : Pierre Paccard : Discussion table ronde : quel est le rôle du public et des institutions dans la prévention ? |

12h30-14h00 | Repas à l’Observatoire du Salève |

14h00-16h15 | Visite de terrain (intervenant-e-s divers) Guidées par Jean-Luc Mabboux, Loïc Pardo et Daphné Asse |

16h15-16h30 | Retour à l’Observatoire du Salève |

16h30-17h00 | Discussion finale et clôture |

ACCES EN TRANSPORTS PUBLICS

Matin (conférences) et repas

Observatoire du Mont Salève

8200 Rte des 3 Lacs

74560 Monnetier-Mornex

France

Accès par le Téléphérique du Salève

- Départ : Rte du Téléphérique, 74100 Etrembières, France (lien)

- Arrivée : Rte des 3 Lacs, 74560 Monnetier-Mornex, France (lien)

Pour les horaires du téléphérique, ici.

Le trajet de l’arrivée du téléphérique à l’Observatoire du Salève peut se faire à pied (compter environ 20 min). Si vous êtes dans l’incapacité physique de faire le trajet à pieds, merci de nous en faire part pour organiser un transport.

Le départ du téléphérique est accessible en transport public depuis Genève. Il est également possible de stationner sur le parking du départ du téléphérique ou directement en haut à l’Observatoire

Après-midi (Visites de terrain)

Le départ pour les visites de terrain se fera à pied depuis l’Observatoire du Salève.

For further information, or if you have a suggestion, contact info@f-f-l.org or one of the Steering Group members.

In 2002 an enquiry was carried out on the role of the FFL, which gives considerable information on the role and methods of FFL and the expectation of its members.